詳解單臺工業智能網關適宜接入多少CAN節點

- 時間 :2025-04-02

- 作者 :佰馬科技網絡綜合

- 瀏覽數 :4529

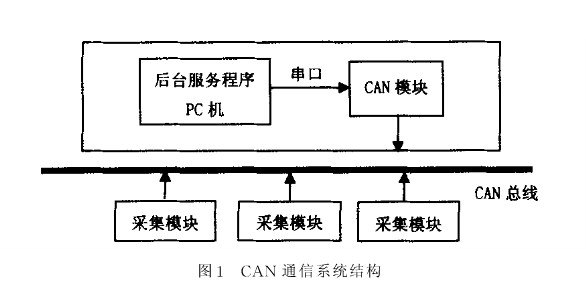

在工業自動化和物聯網應用中,CAN總線由于其高可靠性、抗干擾能力和實時性等特點,成為應用廣泛的現場總線技術。而工業智能網關則充當連接現場設備與上層管理系統的橋梁,實現數據采集、協議轉換、遠程監控等功能。

在實際應用中,確定單臺工業智能網關能夠接入多少個CAN節點,對于系統的性能、穩定性和成本控制至關重要。本文將從多個角度分析,探討單臺工業智能網關接入多少CAN節點比較適合。

1. CAN總線帶寬與通信負載

CAN總線的通信速率通常在10kbps到1Mbps之間,通信速率越高,傳輸延遲越小,但同時通信距離會縮短。假設一個CAN節點每秒產生一定量的數據,單臺網關接入的節點越多,總的數據流量就越大,通信負載也隨之增加。

如果接入的節點數量過多,超過了總線帶寬的承載能力,會導致通信延遲增加、數據丟失,甚至系統崩潰。因此,首先需要根據CAN總線的通信速率以及每個節點的數據生成頻率,計算總數據流量,從而確定一個合理的節點數量。

通常,在500kbps的標準速率下,一個CAN幀的最大長度為128位,假設每個節點每秒產生一個幀,則每秒可傳輸的最大幀數是有限的。一般經驗表明,在500kbps速率下,單臺網關接入10到32個節點是比較常見的配置,但具體數量仍需根據實際數據生成速率來調整。

2. 智能網關的處理能力

工業智能網關不僅僅是數據傳輸的中介,它還需要處理協議轉換、數據預處理、邊緣計算等任務。因此,網關的處理器性能、內存容量和存儲空間等硬件資源直接決定了它能夠處理多少個CAN節點的數據。

如果接入的節點數量過多,網關可能會因為計算資源不足而出現處理瓶頸,導致數據處理延遲或丟失。為了保證網關的穩定運行,通常需要在實際項目中對接入的節點數量進行性能測試,并預留一定的余量。對于中低端性能的工業智能網關,通常建議接入10到20個節點,而對于高端設備,可以適當增加到30到50個節點。

3. 網絡拓撲與物理限制

CAN總線采用線性拓撲結構,節點的物理連接方式通常是總線型。這意味著,所有節點共享同一個通信介質,節點之間的距離、線纜質量、終端電阻配置等物理因素都會影響總線的通信質量。如果接入的節點數量過多,總線長度可能會增加,導致信號衰減、干擾增加,從而影響通信可靠性。

根據CAN總線的規范,建議最大總線長度與通信速率相匹配。例如,在500kbps速率下,總線長度不宜超過40米,超過這一長度可能會導致信號完整性問題。因此,在設計系統時,不僅要考慮節點的數量,還要合理布局節點的位置,避免因物理限制導致通信問題。

4. 系統擴展與維護

在設計工業系統時,不僅要考慮當前的需求,還要為未來的擴展留出余地。如果一個項目初期只需要接入少量的CAN節點,但未來可能會增加更多設備,那么在選擇網關時,就應該預留一定的接入能力。此外,接入的節點數量越多,系統的復雜性越高,維護難度也會相應增加。因此,在確定節點數量時,還需考慮系統的可維護性和擴展性。

一般情況下,建議在設計時預留20%到30%的余量,以應對未來的擴展需求,同時也可以降低系統的維護難度。例如,如果一個網關理論上可以接入30個節點,那么實際使用時最好控制在20到24個節點左右,以確保系統的穩定性和可維護性。

5. 實際應用場景與行業經驗

不同的應用場景對CAN節點接入數量的要求也不同。例如,在智能電網中,由于數據量大且實時性要求高,單臺網關接入的節點數量通常較少,一般在10到15個節點左右;而在一些環境監測系統中,數據量較小且實時性要求不高,單臺網關可以接入更多的節點,通常可以達到30到50個節點。

行業經驗也表明,在大多數工業應用中,單臺工業智能網關接入16到32個CAN節點是比較常見的配置。這一數量既能保證系統的性能和穩定性,又能兼顧成本和可維護性。

綜上所述,單臺工業智能網關接入多少CAN節點,需要綜合考慮CAN總線的帶寬與通信負載、網關的處理能力、網絡拓撲與物理限制、系統擴展與維護需求,以及實際應用場景與行業經驗。在大多數情況下,單臺網關接入16到32個CAN節點是比較合適的選擇,但具體數量仍需根據實際應用場景進行調整。在設計和實施過程中,合理規劃和測試至關重要,以確保系統的穩定性和可靠性。

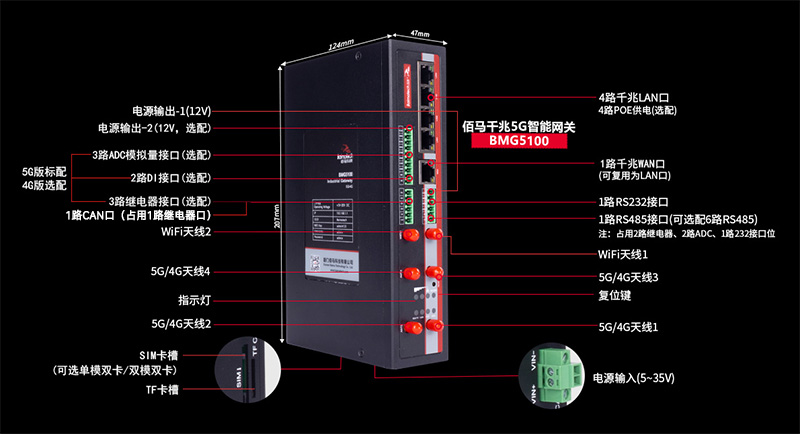

佰馬多型工業智能網關設計搭載有CAN接口,支持高效對接采集各類型傳感器、控制器、電子標簽、信息儀表、PLC等設備,助力企業高效實現物聯網應用部署和智能化改造改造升級。